Wolfgang Schäfer: So lebten sie alle Tage..., Gebunden

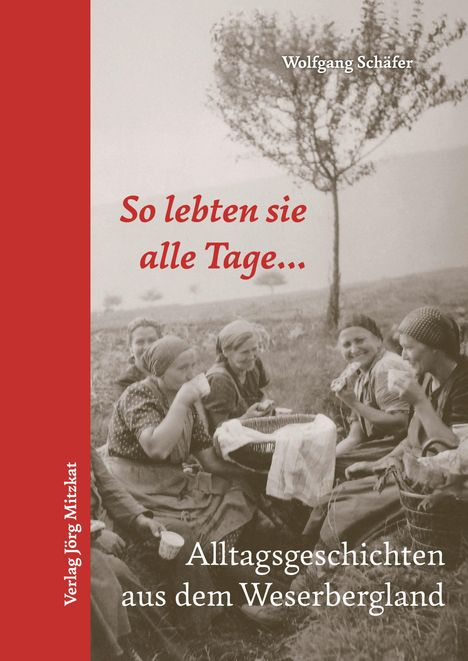

So lebten sie alle Tage...

- Beiträge zu einer Alltagsgeschichte des Wesertals und des Sollings

- Verlag:

- Mitzkat, Jörg, 11/2025

- Einband:

- Gebunden

- Sprache:

- Deutsch

- ISBN-13:

- 9783959541763

- Artikelnummer:

- 12534296

- Umfang:

- 252 Seiten

- Sonstiges:

- Abbildungen und Fotos

- Gewicht:

- 744 g

- Maße:

- 243 x 175 mm

- Stärke:

- 20 mm

- Erscheinungstermin:

- 28.11.2025

Klappentext

Einleitung

Wie hat sich der Alltag im ländlichen Raum in den letzten 200 Jahren entwickelt? Wie haben die Bewohner des Weserberglands unter Königen, Kaisern und Präsidenten ihr Gemeinwesen und ihr privates Leben organisiert? Wie hat die politische Großwetterlage in Monarchie und Republik, in Diktatur und Demokratie die Lebens- und Arbeitsverhältnisse in den Dörfern und Kleinstädten des Sollings und des Wesertals bestimmt? Wie hat die industrielle Revolution das Leben unserer Vorfahren verändert? Das vorliegende Buch versucht Antworten auf diese Fragen zu geben und lädt zu Zeitreisen in die Provinz ein. Die einzelnen Artikel vermitteln Einblicke in unterschiedlichste Bereiche des Alltagslebens von Frauen und Männern aus verschiedenen Sozialmilieus. Die Leserinnen und Leser lernen die Dörfer und Kleinstädte der waldreichen Mittelgebirgsregion und deren Geschichte kennen. Sie begleiten zum Beispiel König Jerôme bei seiner Rundreise durchs Wesertal und treffen auf den Soldaten Ebeling aus Eschershausen, der den Kriegsdienst verweigert und sich im Ital versteckt. Der Lebensweg des Delligser Revolutionärs August Merges steht neben der Biografie des Reformpolitikers Carl Deichmann, der erfolgreiche Möbelfabrikant Karl Ilse begegnet dem engagierten Gewerkschafter Heinrich Volk. Fallstudien führen die Leser sowohl in die Sollingdörfer Fredelsloh, Sievershausen, Wiensen und Bodenfelde, als auch in die Kleinstädte Holzminden, Uslar, Hardegsen und Dassel. Ein Hauptkapitel beschäftigt sich mit der kleinen und der großen Politik im Weltenwandel. Neben einem Beitrag über das Königreich Westphalen stehen Artikel über die Revolution von 1848 und die Annektion des Königreichs Hannover durch Preußen. Verschiedene Beiträge schildern, welche Auswirkungen die Revolution vom November 1918 auf die Weser- und Sollinggemeinden hatte. Die mühsamen Versuche von christlich-sozialen, liberalen und sozialdemokratischen Pateien in Dorf und Kleinstadt eine demokratische Republik aufzubauen, provozierten bald Aufmärsche der Gegenrevolution. In den Inflationsunruhen der frühen 1920er Jahre, die in der Hilsmulde einen besonders militanten Charakter annahmen, kam es dann bereits zu politisch motivierten Gewaltaktionen. Am Beispiel des SA-Manns Ludwig Decker, der 1932 bei einer Straßenschlacht in Beverungen zu Tode kam, geht das Buch schließlich auf die nationalsozialistische Machteroberung in der Region ein. Ein Text über das Ende des Zweiten Weltkriegs im Wesertal und im Solling rundet dieses Kapitel ab. Ein zweiter Hauptteil der Publikation behandelt die Geschichte des Arbeits- und Wirtschaftslebens und führt in die Steinbrüche des Wesertals, zu den Meilern der Sollingköhler, auf die Baustellen der Sollingbahn und in die Labore der Holzmindener Industrie der Düfte und Aromen. Untersucht werden auch die Arbeitsbedingungen in den Delliehäuser Braunkohlezechen, in den Basaltsteinbrüchen bei Adelebsen und in der Uslarer Möbelindustrie. Ein umfangreicher Beitrag ist der Geschichte der Lüchtringer Wandermaurer gewidmet, ein anderer den Kleinbauern des Sollings, die ihre Wiesen mit Quellwasser düngten. In dieser Region war vor 150 Jahren die "Verrieselungswirtschaft" weit verbreitet. Nachgezeichnet werden nicht zuletzt auch Arbeitskämpfe um Lohn und Leistung, um die tägliche Arbeitszeit sowie um die Verhinderung einer Betriebsschließung. Im 20. Jahrhundert wurde die abgelegene Randregion Weserbergland allmählich verkehrsmäßig erschlossen. Aus dem Armenhaus entwickelte sich ein prosperierendes ländliches Industrierevier. Mehrere Beiträge dokumentieren, wie die Mobilität der Bevölkerung schrittweise zunahm. Erreichten z. B. die ersten Industriearbeiter der Jahrhundertwende noch auf Schusters Rappen die Fabriken, so konnten sich ihre Söhne und Töchter bereits Fahrräder leisten. Das Luxusgefährt Personenkraftwagen entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg zum Volksmobil. Lange Zeit war die Weser Tor zur Welt und Verkehrsblockade zugleich. Ein Artikel gibt einen Überblick über die Flößerei-Traditionen, die bis ins Mittelalter zurückreichen. Das letzte kommerzielle Floß schwamm 1964 nach Bremen. Bei einer mysteriösen nächtlichen Überquerung des Flusses bei Wahmbeck ertranken 1896 sechs Männer in den Fluten. Traditionellen Bräuchen kam im Weserbergland noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine große Bedeutung zu. In Dörfern und Kleinstädten regelten sie das tägliche Miteinander und strukturierten den Jahreslauf. Das Buch enthält Geschichten von Neujahrsböcken und Osterfeuern, von Pfingstochsen und gestohlenen Weihnachtsbäumen. In Uslar ist seit dem 14. Jahrhundert der Spenneweih-Brauch lebendig. Zwei Wochen vor Ostern geben die Ratsherren noch heute am Sonntag Judika Spendenbrote an die Kinder der Sollingstadt aus. In den Licht- oder Spinnstuben trafen sich früher im Winter Mädchen und Frauen zum gemeinsamen Spinnen von Flachs und Wolle. Diese Form der Arbeitsgeselligkeit erfreute sich bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein großer Beliebtheit in allen Gesellschaftsschichten. Ihre erbärmlichen Lebensverhältnisse führten dazu, dass im Weserbergland immer wieder Menschen straffällig wurden. So machten beträchtliche Preisunterschiede bei Nahrungs- und Genussmitteln das zeitweilige Sechs-Länder-Eck zu einem Schmugglerparadies. Wildern in den heimischen Wäldern galt auch bei wohlsituierten Bürgern allenfalls als Kavaliersdelikt und konnte weder von hannoverschen, braunschweigischen noch preußischen Behörden unterbunden werden. Fallstudien aus dem 18., 19. und 20. Jahrhundert zeigen, dass die Sollinger "Freischützen" vor allem in Notzeiten aus allen Rohren schossen. Unsere Vorfahren wohnten oft in vergleichsweise beengten Verhältnissen in wenig gepflegten kleinen Fachwerkhäusern. Da ein Neubau kaum zu finanzieren war, wurden zahlreiche historische Häuser "heiß" saniert. Die wenigen Ordnungskräfte waren zu Kaisers Zeiten nicht in der Lage, der zahlreichen Brandstiftungen Herr zu werden. Wer den größten Teil des Jahres unterwegs war, um als Kessel- oder Schirmflicker, Bärenführer oder Korbmacher sein Brot zu verdienen, musste oft in Unterständen nächtigen, die eigentlich für das Vieh errichtet worden waren. In einer Geschichte aus Schönhagen quartiert sich eine arme Korbmacherfamilie 1921 in einer Hütte im Ahletal ein. Dort kommt ein Kind zur Welt, das trotz winterlicher Temperaturen überlebt. Trotz der großen Armut von Teilen der ländlichen Unterschicht ist im Weserbergland auch in den Krisenjahren des 19. Jahrhunderts niemand verhungert. Das lag vor allem daran, dass in dieser Zeit die Kartoffel kultiviert und zum wichtigsten Grundnahrungsmittel wurde. Betrachtungen über die Geschichte der segensreichen "tollen Knolle", die früher Tag für Tag mindestens einmal auf den Küchentisch kam, stehen neben einer Geschichte der Fleischernährung "von der Wostezoppe bis zur Pizza-Salami". Fleisch war in den Haushalten der "kleinen Leute" immer knapp und Braten lange Zeit ein Herrenessen, obwohl die meisten Familien selbst ein Schwein schlachteten. Der zunehmende Fleischkonsum nach dem Zweiten Weltkrieg war auch in den Sollingdörfern eine Art Wohlstandsbarometer. Heidelbeeren, die vielerorts gleichsam vor der Haustür wuchsen, bildeten in den Walddörfern nicht nur eine schmackhafte, gesunde Ergänzung des nicht sehr abwechslungsreichen Küchenplans, sondern auch einen wichtigen Nebenerwerb. Frauen verkauften die Beeren auf den Wochenmärkten von Northeim, Einbeck und Göttingen, als Expressgut brachte sie die Bahn bis nach Hamburg. Die Einführung des Acht-Stunden-Arbeitstags durch den Rat der Volksbeauftragten im November 1918 leitete eine Blütezeit vieler Freizeit- und Geselligkeitsvereine in der Weimarer Republik ein. Während sich junge Arbeiter für den "englischen Sport" Fußball begeisterten, gründeten die bereits etablierten Turnvereine Handball-Abteilungen, um die "Fußlümmelei" einzudämmen. Ein Beitrag über den früheren Spitzenverein VfB Uslar vermittelt Einblicke in die regionale Fußballkultur der "Wirtschaftswunderjahre". Das Buch ist nach Lebensbereichen gegliedert. Die einzelnen Kapitel basieren auf Archivmaterial, der heimatkundlichen und wissenschaftlichen Literatur, einer Auswertung verschiedener Zeitungen sowie auf Gesprächen mit Zeitzeugen und Experten.

Biografie

Wolfgang Schäfer wurde 1951 in Bonn geboren und lebt auch heute dort. Er wuchs in der Blütezeit des sogenannten Wirtschaftswunders auf. Seine Schulzeit beschreibt er als „kurz und schrecklich“; zum Rettungsanker wurde ihm die Musik der sechziger Jahre aus England und den USA. Beruflich fand er seine Erfüllung in der Verlagsbranche. Er war unter anderem für den Europa Union Verlag und den Handelsblatt-Verlag tätig und wirkte später als Verlagsleiter der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung (heute: Jüdische Allgemeine).Anmerkungen:

Bitte beachten Sie, dass auch wir der Preisbindung unterliegen und kurzfristige Preiserhöhungen oder -senkungen an Sie weitergeben müssen.